舞台は「ただ観るもの」だと思っていませんか?

札幌で長年親しまれてきた「人形劇団ありんこ」は、お客さんと共に創り上げる『参加型』の空間づくりを得意としています。幼稚園や保育園などでも数多く上演され、世代を超えて愛されてきました。「ありんこのお芝居をみたことがある」という方も多いのではないでしょうか。

NPO法人である「ありんこ」には、もうひとつの大切な役割があります。それは、障がい者や高齢者のお宅を訪問して行う介護・介助サービスです。この活動は、「困っている人のお手伝いをしたい」という思いから始まったボランティアが原点でした。それが発展してNPO法人グループとなり、今年で20周年を迎えました。

ありんこ理事長の河合和子さんは、人形劇と訪問介護には共通するものがあるといいます。それは、演じる側と観る側、ケアをする側とされる側が、同じ空間を共有してお互いにより良い時間を過ごすということ。そのためには、脚本やマニュアル通りではなく、ライブ感とコミュニケーションが欠かせないといいます。「何かをする、されるという一方向な関係性ではなく、共に同じ方向をみていくことで、お互いが成長できるんです」と河合さん。彼女のまなざしには、人と人とを結ぶ力が宿っています。

今回は、河合さんが見つめ続けてきたもの、そして長年活動を共にしてきたメンバーである関本さんのお話を通して、2つの「ありんこ」の歩みを振り返りました。

人形の世界に引き込まれて、子どもたちも夢中!

昨年10月に移転オープンしたばかりの新しい事務所で、まずは「人形劇団ありんこ」についてお話を伺いました。

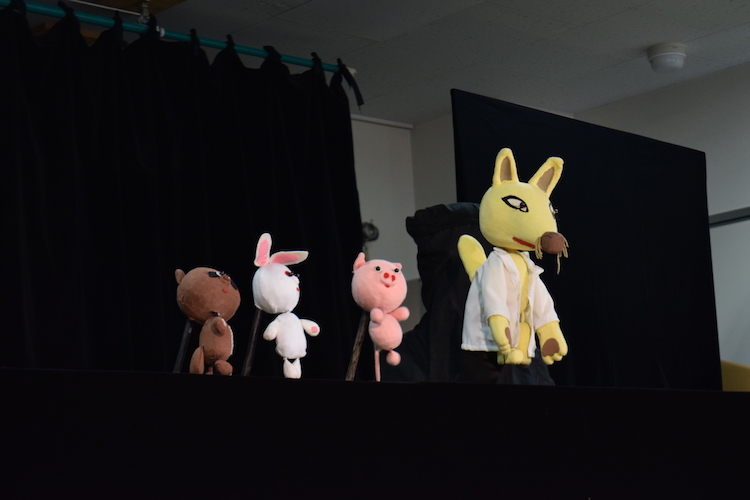

同月に上演された「ぶたのたね」では、主役のおおかみを演じた関本さん。舞台の端から端までを駆け回り、アドリブを交えながらいろんな動きで子どもたちの目を釘付けにします。子どもたちや赤ちゃんまでが、舞台を見ながら体を揺らしたり、おおかみに声を掛けたりする様子は、まさに「観客参加型」の舞台。

「長年やっているので動きは体に染み込んでいるけれど、走りながら叫んだりするのでもうヘトへトです」と笑う関本さん。すると、河合さんが「おおかみ役は本当にご苦労さまだよね」と、柔らかな声でねぎらいます。

演じ手の個性で人形がリアルに動き回る

現在のメンバーは4名ですが、大道具や小道具、照明、音響も自分たちで行っているのだとか。もちろん、人形や舞台のセットも手づくりです。

お金にはならないけれど、子どもたちの喜びの声が、自分たちにとってのエネルギーになって返ってくると話すおふたり。面白いゲームや映像が身の回りに溢れている子どもたちが、こんなにもありんこのお芝居に入り込んでくれる理由について、関本さんはこう考えています。

「おそらく、『ライブ』の強さだと思うんですよね。テレビやゲームの映像とは違って、自分が想像した通りにはならないのがライブの世界。そこが面白いんだと思います。それに、子どもたちは、人形を本当に生きたものとして見ているんですよ。例えば、私が演じるおおかみが探しものをしていると、子どもたちが「後ろ!後ろっ!」って教えてくれる。それほど、劇の世界にのめり込んでくれるのはうれしいことですね」

演じ手は、人形に「いのち」を吹き込む役割。その世界に入り込むのはお客さんだけではないようです。

「私が操演はしているんですが、どこか人形が勝手に動いているような気がするんですよね」と河合さん。それに応じて、関本さんもこう話します。「操っている人形がそのまま自分自身というか、私が笑っていればクスッと笑っているように、私がひと休みしていれば人形もそうしているように見えるんですよ」

形劇の世界では、一流になるほど、演じ手のほうが人形に「使われている」ような感覚になるといいます。観客を巻き込み、一体感を生み出すありんこのお芝居は、河合さんと関本さんたちが何十年もかけて磨き上げた技術と、人形劇を通じてお客さんと空間を共有しようとする誠実な姿勢が形になったものに感じられました。

いまはベテランの引退による人手不足が悩みだそうで、新しいメンバーを募集中。「未経験でもまったく構いません。年齢も気にしなくて大丈夫。その人らしさが出ることが面白いと思っていますので、いろんな人に参加してもらえればと思っています!」と河合さんと関本さんは笑顔。

ありんこを生んだ河合さん、その移住ストーリー

人形劇団ありんこは、主婦だった河合さんが始めたもので、今年で45周年になります。長年にわたって劇団を続けるにはいろんな苦労があったと思われますが、どんな体験もふんわりとやさしいトーンの声で語ってくれる河合さん、ちょっとしたユーモアも織り交ぜながら、これまでのご自身の歩みと「ありんこ」について語ってくれました。

河合和子さんは終戦の翌年、1946年に群馬県高崎市で生まれ育ちました。実家では、珠算や書道、ギターやバイオリンなど子供向けの教室を経営していて、慈善活動も行っていたため、貧しい子どもたちと接することも多かったといいます。「戦後の子どもたちは食べ物だけでなく、心を豊かにする文化的な生活にも飢えていたと思うんですよね」と振り返る河合さんは、その後、大学に進学してご主人と知り合いました。当時、大学で学ぶ女性はまだ珍しく、和子さんが所属していた学科の人数は男性400名以上に対して女性はたったの3名だったといいます。

大学を卒業した河合さんは、札幌オリンピックが開催された1972年の「少し後ぐらい」になって、北海道・札幌に移住。それは、両親から『独立』するためでした。

「親に大反対はされましたけれど、青森と函館をつなぐ青函連絡船に乗ってね、ここに来ました。どうして北海道を選んだかといえば、夫が道内の士別市出身だったこともありますが…、私は原野に憧れていたんです」

フロンティアスピリットを持って札幌にやってきた河合さんでしたが、その意気込みは肩透かしを食らいます。

「札幌は、聞くと見るとは大違いの都会でしたね。私が想像していたような、牛を追って走ったりする光景などはありませんでした」

札幌市は、世界的な冬季スポーツ大会を契機に、再開発やインフラ整備が行われるなどの急成長を遂げていたのです。

札幌市の施設「こぐま座」が人形劇のきっかけに

結婚・出産を経て、札幌の子どもたちにも何か自分のできることをしたいと考えていた河合さん。

そのころ、札幌市では芸術文化を盛んにしようという機運が高まっていました。そして、初めての公立人形劇専用劇場「札幌市こども人形劇場こぐま座」が、中島公園にオープンします。初代館長は、みずからも人形劇団に所属し、札幌市職員として人形劇を盛り上げるための活動をしていた加藤博さん。

加藤さんは、その後につくられた「札幌市こどもの劇場やまびこ座」の館長も長く兼任して、札幌に人形劇の文化を広めた人物です。人形劇団をもっと増やしていこうと一般向けに作られた「人形劇教室」の講師も務めていました。

子どものために何かができたら…という河合さんの思いが、そこにつながります。本州から北海道という新天地に来ての戸惑いや寂しさもあったと話す河合さん。加藤さんのもとで人形劇を学び、仲間もできて「人形劇団ありんこ」を旗揚げしました。

地方の子どもたちも笑顔に!道内を巡る公演

河合さんのところには、こぐま座をはじめ、札幌市内だけでなく道内各地から公演の依頼が来るようになります。「稚内から函館まで、道内の地方公演によく行っていました」と河合さん。関本さんも「私のときだけでも、稚内市、和寒町、旭川市…とありましたね」と振り返ります。

当時の様子を、河合さんが話してくれました。

「地方では、3ヵ所ぐらいの幼稚園や保育園が集まって私たちを呼んでくれるんです。稚内だったら夜行列車で往復して、一泊して幼稚園を回るのね。ギャラは出ないけれど、交通費などの経費は出してもらえました。そのころの稚内は漁業が盛んで、ロシアの人も含めてたくさんの子どもがいました。夜はごちそうしてもらえるんですよ。カニのしゃぶしゃぶとかおいしかったなあ…。道東にある女満別(めまんべつ)空港のオープンイベントでは、道内の人形劇をする人たちが集まって公演をしました。函館競馬場のリニューアル時には、新しいキッズコーナーができたからと呼ばれましてね。帯広市の畜産イベントのときは農家さんに泊めてもらって、朝になったら牛がたくさんいたのを覚えています」

公演の旅をしながら、各地の北海道らしさを体感したという河合さんと関本さん。どこに行っても、ありんこが来るのをとても楽しみに待っていてくれて、自分たちの人形劇を喜んでくれたことが、本当にうれしかったと話してくれました。

世界女性会議で感じた、言葉を超えるコミュニケーションの力

人形劇で活躍するさなか、河合さんにはこんなこともありました。1995年に北京で行われた世界女性会議に、河合さんは札幌代表のひとりとして参加したのです。

「札幌からは大学の先生やお医者さんなど5人のグループで行きました。私は英語も中国語もできないから、どうやって会議でアピールするか考えたんですね。そこで、『育児や介護は女性だけの仕事か』というテーマで、みなさんと人形劇をやったんですよ」

北京滞在中に、河合さんの心に残るエピソードがありました。それは、折り紙で遊んだ経験のある日本人なら誰もが知っている、『だましぶね』の遊びです。相手に帆の先を持ってもらった後、目をつぶってもらい、船尾側から折り曲げると、帆を握っていたはずが船の先を持っているという、簡単な折り紙マジック。それを、ちょうど人が集まっている前でやってみせたのです。

「私が『ワンツー・スリー!』と言って、折り紙を持った人が目を開けるとビックリして。『こっちを持ってと言ってたでしょ、キープ!』と私が言うと、みんながワッと笑うんです。『言葉が通じなくても、こんな簡単なことで喜んでくれて、その場がひとつになれるんだ。すごくいいな』と思ったのを、いまでもよく覚えています。こうした経験が、お芝居にもつながっているようにも感じましたね」

たとえ言葉が通じなくても、楽しい場をつくり出すことができる。あちこちでの出会いや体験が、河合さんのコミュニケーションをつくる上での学びとなっていきました。

訪問介護のボランティアを始めて気づいた2つの課題

これまでは人形劇団としてのありんこについて触れてきましたが、もうひとつの柱である「訪問介護事業」についてもお聞きしてみましょう。NPO法人グループとして20周年を迎えたありんこですが、実はもっと前からボランティアで訪問介護をやってきたのだそうです。

それまでも、人形劇も手弁当、つまりボランティアでやってきた河合さんにとって、「困っている人がいるから」と、訪問介護をボランティアで行うのは自然なことでした。しかし、介護を受ける人との間で、2つの課題を感じるようになったといいます。

ひとつは、利用者さんに交通費を負担してもらっていたこと。少ない年金や生活保護で生活している人にとっては、たとえ少ないお金でも暮らしに影響が出てしまいます。

もうひとつは、介護を受ける人の意識についてでした。河合さんはこう説明します。

「ボランディアで介護に来られると、『やってもらっている』という気持ちになってしまうんです。お年寄りも障がい者の方も、好きでその状況になったわけではありませんよね。それなのに、『与える・与えられる』という関係を感じてお互いがギクシャクしてしまうのは、私はちょっと違うなと思いました。そこで、NPO法人として活動し、介護保険や障がい福祉サービスといった制度を利用してもらえば、その資金を活用できますし、利用者の方が自尊心を失うことなく、当たり前のようにに介護を受けられるのではないかと考えたんです」

NPO法人を立ち上げることを決意した河合さん。しかし、そのためには、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格を持つ人が必要です。河合さんは、猛勉強の末、すべての資格を取得しました。当時のことを関本さんはこう話します。「河合さんは、寝る間も惜しんで勉強をして資格も取ってNPO法人化して仕事もして、その合間に人形劇も続けていたんです。本当にすごい人だと思いますよ」

河合さんも、こう振り返ります。「資格勉強のときは、夜の2時、3時まで勉強して、朝には子どもの学校のお弁当もつくっていました。試験に落ちたら、またこの日々が続くのはイヤだと思ったから、なんとか1回で受からなきゃと必死でしたね」

訪問介護も人形劇も、目的は「空間を共にすること」

そうして2004年に、NPO法人グループありんこが設立されました。現在はご主人、息子さんご夫妻も運営に携わっています。発足当時は少人数でしたが、現在のスタッフは13名で、高齢者の訪問介護や、障がい者・障がい児の居宅介護を行っています。ありんこへの介護ニーズは多く、まだまだ人手が必要だと話します。

「スタッフのほとんどは主婦、主夫の方ですね。フルに働かなくても、例えば子育て中の方など、自分の余裕がある時間を仕事に充ててもらえればと思っています。この日は休みたいといった希望があれば、優先するようにもしています」

ありんこの介護事業の特長は、利用者ひとりひとりの個性に合わせた介護や介助。それも、訪問先をスタッフごとに固定するのではなく、1軒につき、複数のスタッフがローテーションで訪問するそうです。その理由について聞いてみました。

「高齢になったり障がいがあったりすると、どうしても家に閉じこもりがちになりますよね。そこへ、いろんなヘルパーさんが訪ねることで、空気が流れると言ったらいいのかな、スタッフの個性によって、また違った刺激やコミュニケーションが生まれるんです」

ケアプランは作成するけど、計画通りにはいかないことがほとんどですよ、という河合さん。介護や介助には、マニュアル通りではない難しさもあります。だからこそ、自分たちが人形劇で培ってきた『ライブ感』や、お客さんに対する姿勢が役に立つと河合さんは語ります。

「介護も人形劇も『する・される』ではなくて、一緒に空間を共有するということなんです。だから訪問介護も、共に過ごすことで、お互いの学びになり、成長していくと思っています。だから、利用者さんに無理して笑ってもらう必要はないし、その人は、その人の個性のままでいい。それでも、私たちと空間を共有することで、コミュニケーションの力は成長していくんです。それは、私たちスタッフも同じで学べることだと考えています」

新事務所への移転に伴って、人形劇のセットなどはだいぶ整理してきたと話す河合さん。それでも、たくさんの人形やセットたちが、出番を待っています。人形劇でも、ヘルパーでも、ありんこは人として成長できる場だと感じさせられた取材でした。