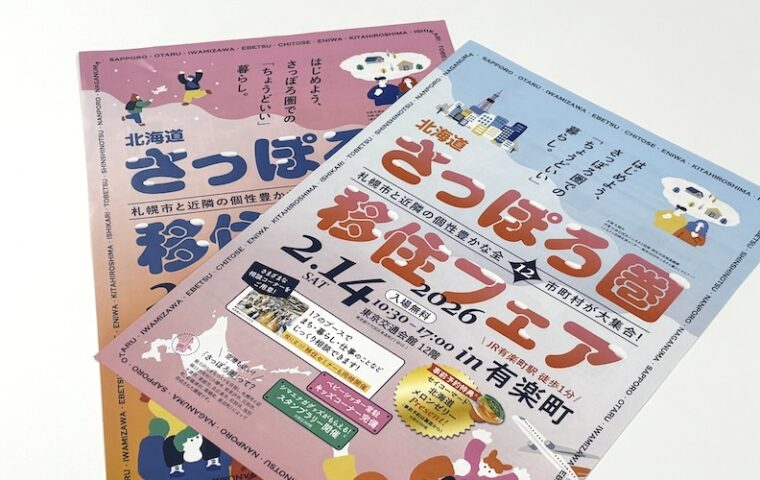

札幌市円山動物園の「いきもの」をモチーフに、積み木などの木のおもちゃとして生まれた「木のZOO」シリーズ。カツラやセンの道産材を使い、ひとつずつ丁寧に手づくりされたこのシリーズは、「草の実工房もく」のロングセラー商品です。工房もくは、札幌の社会福祉法人 草の実会が運営する福祉施設で、主に知的障がいのある利用者さんたちが製作を行っています。個別受注にも対応しており、このサイトを運営する当社でも、イベント用ノベルティとして木製品をつくってもらっています。

「インクルーシブ社会」といった言葉が広まる前から、それを当たり前のように実践してきた草の実会は、「誰もが自分らしく生きること」を目指して、利用者さんがやりたいことを選べるように、さまざまな支援事業を行っています。スタッフは、多くの研修やチームワークを通じて利用しやすい事業所を目指した取り組みを行っています。

草の実工房もくの製品は、クオリティの高さや確実な納期などから、取引先からも厚い信頼を得ています。チーフの松本映理さんと、指導員であり木工職人の北島信吉さんに、工房もくの運営についてお話を伺いました。

充実した設備、プロの木工職人がスタッフに

宮の森の住宅街から車で3分ほど、緑に囲まれた盤渓地区の峠道沿いに「草の実工房もく」はあります。工房の1日は、清々しい空気のなかで行われるラジオ体操から始まります。体をしっかりと動かした後、利用者さんたちはそれぞれの作業に取り掛かります。広々とした工房内には、大小の木工機械が置かれていました。

「木工の良い点は、簡単な作業から複雑な加工までさまざまな作業があり、誰もが参加できることです」と話すのは、木工指導員の北島さん。旭川家具の会社で働いていたベテラン木工職人で、利用者さんが技術を習得し働くことの喜びや生きていく力を身につけられるようサポートしています。

「この工房は、木工制作で必要となる設備をひと通り揃えていて、大型家具を製造できる機械もあります。でも、うちでは『利用者さんがつくれる製品』を基本としていますから、制作は小物が中心になっています。依頼を頂いた際には、担当窓口の松本とふたりで相談しながら製作可能なデザインを考えたり、加工が難しい発注には代替案を出したりして、製品設計をしていきます」

札幌中心部の中島公園近くには、工房もくの直売店「ほっこり木製雑貨・家具のお店 もっくる」があり、チーフの松本さんは普段はこちらのお店を担当しています。オーダーやデザインの相談がある場合には、まずこちらに来てもらって実際の作品を見てもらうなど、ショールームとしての役割も果たしています。

北島さんは、木工製作の魅力について教えてくれました。

「木は、触っているだけで心地よいし、気持ちが落ち着くんですよ。僕も、木工に集中していると、いつの間にか悩みを忘れていたりします。それは木という天然素材が持つ素晴らしさだなと思いますし、日常的に触れていることは利用者さんにとっても良い作用をもらたすと感じています」

利用者の主体性を尊重、選べる作業メニュー

木工製品づくりのメリットは、「切断、穴あけ、磨き、塗装、パッケージング」など幅広い工程が必要になるため、利用者さんに応じた作業を選べる点にもあるといいます。草の実工房の製品は、道外のインテリアショップでも販売されるなど質の高さが評価されていますが、その理由は、開設当初から豊富に機械を備えていることと、木工技術を持ったプロの職人が常にいること、そして利用者さんの技術力によるものだと北島さんは語ります。

「例えば、糸ノコ班にはとても早いスピードで切れる人、カットの技術が高い人と、2人の『匠』がいるんですよ。彼らはひとつのことを突き詰めるのが得意で、独自の工夫をしながら一生懸命、楽しそうに作業している。それが憧れになって、ほかの班からも糸ノコに挑戦したいという人が出てきます。そこで、『匠』にゆっくりとカッティングをしてもらい、その横でスマホを使い動画を撮ってもらう。技術や理論を伝えるよりも、実際の動きを見て学んでもらうんです」

糸ノコ作業の道にそのまま進む人もいれば、途中で止めてしまう人もいるそう。しかし、「大切なのはチャレンジする気持ちです」と北島さんは強調します。

つまりは、利用者本位ということでしょうか…?この問いに、北島さんと松本さんはうなずきます。草の実会で働いて17年目、工房もくのチーフとして3年になる松本さんは、このように説明してくれました。

「利用者さんの得意とする作業を選べるよう、選択肢を多く用意し、利用者さん自身に作業の種類や働く時間を決めてもらっています。誰もが主体性を持って仕事を選ぶ、ひいては自分の人生を自分で決められるということを、草の実会では大切にしているんです。そのため、当会では木工のほかにも、織り小物などの手芸品づくり、牛乳パックの再生紙での名刺やハガキづくり、草刈りや除雪などの便利屋さん活動など、さまざまな事業所を運営して、利用者さんが自分のやりたいことを選べるような工夫をしています」

フラットな関係を保つ声掛けや接し方を日々学ぶ

一方で、利用者さんには職場のルールを社会人として必要なこととして、時間をかけて覚えてもらうように努めているといいます。

「例えば、利用者さんが落ち込んでいたり、プライベートで嫌なことがあったりしたときには少し話を聞きますが、30分ぐらいしたら、『さぁ、仕事をしようか』と切り替えてもらうようにしています」と松本さんは話します。

北島さんも「例えば、言葉遣いが良くないときには、『それは、ちょっと違うんじゃない?』と、やんわり指摘することもあります。木工でやすりの作業をするときも、コミュニケーションのためのおしゃべりは大切にしていますが、それが作業自体の質を落とすようであれば、『これは赤ちゃんが触るものだから、角があったら痛いよね』とか、『使ってくれる人がどんなふうに使うか、考えてやっているかい?』と問いかけて、利用者さんに理由を教えて、自分の作業の大切さをイメージしてもらうようにしています」

このように、利用者さんへの声掛けには特に工夫しているお二人。職員と利用者がフラットな関係を保つことを心掛けているそうです。「職員は、利用者さんへの言葉使いや接し方については研修を受けているんですが、利用者さんは弱い立場ですから、僕の場合は自分自身におごりの部分がないか、常に意識するようにしています」と語ってくれました。

「木のZOO」シリーズがヒット、作業のモチベーションもUP!

利用者さんのモチベーションは、製品のクオリティを維持する上でとても大切なことです。「木のZOO」シリーズが札幌市円山動物園の公式認定グッズになったことは、利用者さんの作業意欲を高めるのに大きな役割を果たしています。

工房もくでは、以前から動物の形をした積み木をつくっていました。約20年前に、円山動物園がおみやげグッズの開発を企画。その際に工房もくが推薦され、オオワシやエゾシカなど動物園にいるキャラクターを新たに加えた「木のZOO」シリーズを販売しました。商品は大ヒット、一時期は製作が追いつかないほどだったそうです。さらに札幌市の地域ブランド「札幌スタイル」の認証商品にもなり、いっそう知名度が高まります。これによって、木工職人としての利用者さんの士気も大いに高まりました。北島さんは、次のように話します。

「福祉法人の団体は、正直なところ製品に対する営業やブランディングまで手が回らないところが多いです。うちの工房もそうでしたが、『木のZOO』のヒットをきっかけに、営業・宣伝やブランディングといったスキルが身についてきました。製品が有名になったり、報道されたりすることは、利用者さんのモチベーションアップにもつながります。たとえば、過去には日本ハムファイターズの折れたバットを使ったキーホルダー(※販売はしていません)なども受注したこともありました」

松本さんも、「もともと、障がい者が社会に出ていくことが草の実会創立の理念でした。そのため、営業や宣伝などによって、さまざまな人とつながりを広げていこうというねらいもあります」と説明してくれました。

「まちに障がい者も働ける場を」、40年前に始まった活動

チーフの松本さんは、草の実会の成り立ちについても話してくれました。

「草の実会が社会福祉法人になったのは1999年ですが、実質的には約40年前に始めた小規模作業所が原点です。ある施設の職員だった元理事長の宇井が、『山奥など、まちから隔離された場所に障がい者の施設があるのはおかしい。障がい者もどんどんまちに出て、一緒に働ける場をつくろう』という思いから、現理事長などの有志と共に、豊平区に小規模作業所を設立したのが草の実会の始まりです」

当時、障がい者の利用者さんと共に行っていたのは、廃品回収や木工・布リサイクルの製品づくりなど。限りある資源を大切にし、みんなに長く使ってもらえる良い木工品や布製品をつくろうという思いが込められていたとか。現在では、工房もくなど草の実会の日中サービスを利用する人は約150名、グループホームや居宅介護・訪問介護などの生活支援事業も行っています。

草の実会は、職員の研修が多いことが特徴です。研修内容は主に利用者さんへの接し方に関するもので、17年目になる松本さんも「毎回、反省することばかりです!」といいます。10年目の北島さんは、こう語ります。

「以前の職場は、命令口調が当たり前でした。しかし、工房もくに入ってからは、まず自分をまっさらな状態にして、利用者さんとの接し方を学び直しました。一方、研修で対応スキルを習得しても、日々異なるシチュエーションに直面しますし、自分のなかに少しでもおごりがあると、高圧的な態度になったり、接し方を間違えてしまったりします。そんなとき、松本さんから客観的な視点でアドバイスをもらえるので、気付かされることが多くあって助かっています」

研修だけでなく普段の打ち合わせで相談し合ったり、どちらかがグチを言いたい場合はもう一方が聞いてフォローするなど、小さな問題やわだかまりを早めに解決するために、こまめなコミュニケーションを大切にしているとお二人は話します。

木工製作を通して、利用者も職員も成長していく

それにしても、長く旭川で木工職人をして活躍してきた北島さんが、なぜ札幌の工房もくで働くことになったのでしょうか?そのいきさつを少しお聞きしてみました。

北島さんは、全国ブランドでもある旭川家具の世界で、まさに寝食を忘れて木工に打ち込む『職人』として長年活躍してきました。しかし、優れた技術を持つ職人たちが集まる旭川では、劣等感に悩むこともあったそうです。そんな折、縁あって草の実工房もくのスタッフとして働く話が舞い込みます。「もく」へ見学に訪れた時、利用者さんのひとりに「うちへ来るの?」と聞かれた北島さんは、「まだ決まってなくて、悩んでるんだ」と答えました。すると、その利用者さんは「自分で好きに決めればいいんだよ」と言葉をかけてくれたのだとか。そのひとことに背中を押され、北島さんは草の実工房もくへの転職を決意したといいます。

「旭川では、自分の技を突き詰めることが求められていましたが、ここでは自分の木工技術を利用者さんに伝えることに新たな可能性を感じました。木工のスキルを使って、利用者さんが自立し、社会の一員として生活していくことをサポートできると思ったんです」

旭川の家具会社の社長からは引き止められたそうですが、最終的には「お前に合っているかもな」と言って送り出してくれたとか。北島さんはいま、その決断は間違いではなかったと話します。将来の目標について尋ねると、「これからも、みんなで協力して製作ができるデザインの商品開発をしていけたらと思っています」と話してくれました。札幌での暮らしについて尋ねると、「旭川は車で移動していましたが、札幌に来てからは自転車によく乗るようになりました。お店も多く、行きたいところにひょいっと自転車で行けるので、生活が豊かになったと感じます」とのこと。旭川時代の仲間とはいまもバンドを組んでいて担当はドラム、ライブに出ることもあるそうです。

チーフの松本さんにもお話を伺いました。松本さんは現在、仕事をしながら通信制大学の心理学科で学んでいるそうで、「もともと心理学が好きで、先に資格を先に取ってしまったんですけれど、もう一度しっかりと学びたくて勉強しています」と話します。また、個人活動では国際協力イベント「フェアトレードフェスタinさっぽろ」の実行委員も務めているのだとか。「人権問題に関心があります。障がい者や女性、子どもなど、やはり権利としてはちょっと弱い立場にありますよね。ですから、草の実会の『だれもが地域でふつうに安心してくらしていける社会』という理念にとても魅力を感じています。将来は、『札幌っていいね』と、ここで暮らすみんなが言えるようなまちになればと思っています」と語ってくれました。

木工製作を通して、利用者さんと職員がともに成長していく。そのような姿勢が感じられた取材となりました。