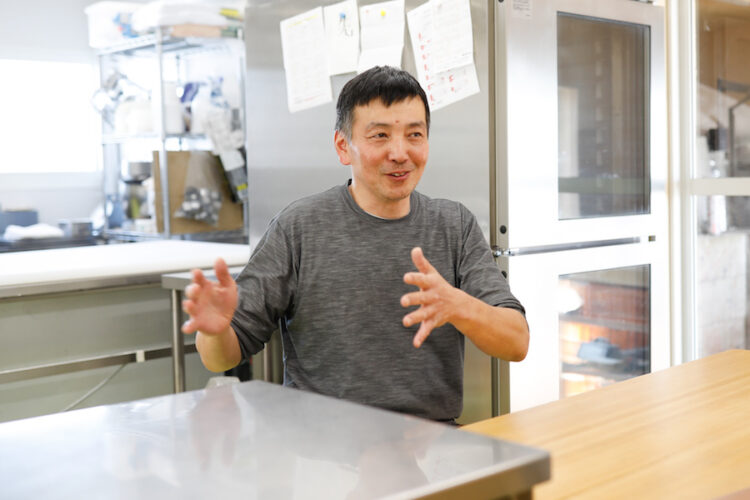

のどかな田園風景が広がる当別町の「パン屋きみかげ」の店主、山本泰弘さん。札幌の「ベーカリークラブN43°」という、製パン技術者の自己研鑽とスキル向上を目的とした団体の副会長もしています。「パンの世界に飛び込んだのは、30代からなんですよ」と話す山本さんに、パン屋オープンまでの道のりや、ベーカリークラブN43°への想いを伺いました。

未経験から修業を始め、パン屋を目指す

札幌市西区で生まれ育った山本さんは、札幌市内の大学を卒業するまで特にこれといった将来の夢もなかったそうです。大学卒業後もすぐに就職はせず、アルバイトをしながらバックパックで海外を旅する生活を送っていました。

「アメリカに知り合いがいたので、そこを拠点にアメリカ国内をバスで一周しました。アメリカを南下し、メキシコにも行ったこともありますよ。よく、海外を旅すると人生観が変わるって言いますが、特に大きな心境の変化もなく(笑)。でも楽しかったのは間違いないですね。いろんな土地を見て、こういう世界もあるんだと思いました」

アルバイトと旅を繰り返す生活を3~4年ほど続けた後、山本さんは実家の仕事を手伝うようになります。山本さんの実家は、新聞販売所を経営していました。

「6~7年、実家の新聞販売の仕事を手伝いました。ところが、スマートフォンやインターネットが普及し始め、徐々に新聞を取る人が少なくなり始めて…そこで、自分は何か別の仕事をしようと考えるようになったんです。とはいえ、私は性格的に会社員になるのは向いていないのもわかっていたので(笑)。何か自分にできることはないかと考えたときに、漠然と思い浮かんだのがパン屋でした」

菓子パンや総菜パンではなく、ハード系のパンを作りたいと考えた山本さん。さっそくパン作りの修業をするために、小樽にある薪窯でパンを焼く店で働き始めます。

「将来自分がやりたいパン屋と同じくらいの規模の店で、修業したいと思ったんです。本当は販売員を募集していたのですが、『将来、独立したい』という気持ちを伝えると、快く働かせてくれました。とはいえ、手取り足取りでパン作りを教えてくれるわけではありません」

パン作りの仕事は、時間管理がとても重要です。生地の発酵の時間が決まっているため、工程を遅らせることはできません。入ったばかりのころは、作業が遅れてしまい、叱られることもあったといいます。

「自分の店を持った今だから分かることですが、教える方も大変だったと思いますよ(笑)。1軒目のパン屋で2年ほど勉強させてもらった後は、札幌のパン屋に移って修業を続けました」

札幌で修業したのは、複数の店舗を展開するパン屋。この店で、パン作りの仕事を一通り経験して技術を身につけることができたそうです。その後再び、最初に修業した店でパンの仕込みを手伝うことに。そして、パン屋になると決めてから約7年にわたり修業を重ねた山本さんは、いよいよ独立へと動き出します。

薪窯でのパン作りに絶好な場所で店をオープン

山本さんが独立を決意したときに課題となったのは「資金」と「場所探し」でした。特に、場所探しには苦労したといいます。

「小樽で修業したパン屋のように、薪窯を使ってパンを焼きたかったんです。でも、薪窯を作るにはかなり広い敷地が必要ですし、薪を燃やすと煙も出るから、札幌の中心部では難しかった。それに、予算を考えると、いちから建物を建てるのは厳しかったんですよね。そこで思いついたのが空き家の改築だったんです」

仕事を続けながら、休日に札幌近郊で物件探しをしていたものの、なかなか理想的な場所が見つからなかったといいます。しかし、あるとき、小樽で修業していたパン屋のオーナーが当別町の役場の人を紹介してくれたことがきっかけで、理想的な物件に出会います。

「役場の方が不動産屋さんに連絡してくれて、空き家を何軒かピックアップしてくれたんです。その中で、今の場所が一番自分のイメージにぴったりでした。駅から近いし、敷地も広い。納屋もあるから薪も置けます。薪窯でパンを焼くには絶好の場所だと思いました」

こうして山本さんは独立し、2015年に念願の「パン屋きみかげ」をオープンします。店名は、オープンの前年に結婚した奥さまの提案です。山本さんの奥さまは、兵庫県神戸市出身で、北海道の大自然の中での生活に憧れ移住してきました。「きみかげ」という名前は、奥さまの故郷からきているようです。

「『君影町(きみかげちょう)』という地名が神戸にあって、それが妻の好きなスズランの花の別名なんです。妻がずっと温めてきた名前で、話を聞いた時に、私もとても気に入りました」

オープン後は、お客さまの数は徐々に増えていったそう。やがて、新聞で紹介されたことをきっかけに、一気にお客さまが増え、人気のパン屋となっていきました。

「オープン前は夫婦2人でできる範囲でやろうと思っていたのですが、予想以上に忙しくなってしまって当時は大忙しでした。でも、パンを買ってくださる方が増えていくのはうれしかったですね」

できることが少しずつ増えていると実感

きみかげには、オープン当初から通い続けてくれているお客さまも多いそう。その理由を山本さんは、「妻の人柄のおかげ」と少しはにかみながら話します。また、意外にも常連は女性だけでなく、男性のお客さまも多いといいます。

「近くにゴルフ場があるので、毎週末ゴルフの帰りに立ち寄り、奥さまへのお土産としてパンを買って帰る方もいらっしゃいます。パンのお土産をとても喜んでくれるそうで、販売をしている妻にうれしそうに話をしてくれるんです。ただパンを買って帰るだけでなく、こうした会話が生まれることがうれしいですよね。そういう温かみのある雰囲気も、うちの良さのひとつなのかもしれません」

札幌市内だけでなく、旭川や女満別など遠方から訪れる人も少なくありません。転勤した人が、近くに来た折に立ち寄ってくれたりすることも多いといい、きみかげがたくさんの人から愛されているのが伝わってきます。ただ、雪が多い地域ならではの悩みもあるようで…。

「冬場は、かなりお客さまが減ってしまうんです。いつも秋頃になると少し遠方のお客さまと『また春になったら会いましょうね』と、冗談をいうこともあるくらい(笑)。これはこれで、私は面白いやりとりだなと楽しんでいるんですけどね。問題は、冬の悪天候の日は、パンが売れ残ってしまうことが多いことです。そこで、残ってしまったパンをまとめて発送する『詰め合わせ便』というシステムを考えたんですよ」

「詰め合わせ便」は、フードロス削減のために奥さまが考え出したアイデアです。発送先は道内限定。昼の段階でパンが残りそうだと思ったら、事前に申し込んでくれていた方に連絡し、その日のうちに発送します。

「良いシステムですよね。また、最近では当別の道の駅にもパンを卸すようになったんです。最初にお願いされたときは手が回らずお断りしていたのですが…。でも、スタッフが増えて、できることも少しずつ広がってきたんです。多くの方にきみかげのパンを食べていただけるのならと思い、販売させてもらうことにしました」

現在、山本さん夫婦のほかに、パン作りを担当している社員の藤肥さんと、パートの販売スタッフ2名がきみかげを支えています。

「従業員を雇うようになったきっかけはコロナ禍です。都心の混雑を避けて郊外のパン屋にお客さまが集まるようになった影響で、うちも急に忙しくなってしまって。人手が足りなくなったときに、藤肥君が来てくれたんです」

藤肥さんとは2009年に、山本さんが勤めていた『ムーラン・ド・ギャレット』で出会いました。当時、藤肥さんは学生だったそう。その後、2020年に前職を退職し、次の仕事が決まっていない時期にきみかげに来てくれました。

「彼はお菓子作りがすごく上手なんですよ。うちは焼き菓子も作っているから、お菓子作りもやってみたらとすすめたんです。今まで1人でパンとお菓子を作るのは大変でしたが、彼が来てくれたおかげで品数もたくさん提供できるようになり、パン屋としてすごく良い形になったと思います」

未来のパン職人へ、つなぐバトン

山本さんのパン作りのアイデアは、日々の会話や作業の中で自然に生まれてくるそうです。

「藤肥君と2人でパンを作りながら、『どこかのパン屋でこんなのがあったよ』『この前テレビで見た料理と組み合わせてみてはどうだろう』なんていう話をすることもあります。あとは、ベーカリークラブN43°の講習会でもアイディアやヒントをもらうことがありますね」

「ベーカリークラブN43°」とは、北海道内のベーカリー関係者の有志が集まっている団体。結成されたのは1998年で、10名ほどのメンバーでスタートしました。現在では、80名前後の会員と、製パン関連企業15社ほどが賛助会員として参加しているそうです。山本さんは現在、このベーカリークラブN43°の副会長を務めています。

「ベーカリークラブN43°の主な目的は、パン業界の横のつながりを作ることです。製パン技術を深く学ぶ場も提供しており、全国から製パン技術者を講師に招いて、年に3回ほどの講習会や講演会を開いています。道産小麦などの地元食材を活用する取り組みも積極的に行っています」

山本さん自身も独立前からこのクラブに参加。すでに十数年の活動歴があり、さまざまなイベントやコンクールに関わってきました。

「コンクールも開催しましたし、専門学校を借りて全国から参加者を募ったこともあります。モエレ沼公園のガラスのピラミッドで座学の講習会をしたこともあるんですよ。特に、講習会では実力のあるパン職人を講師として招くので、かなり技術や知識を深められる場になっていると思います」

自分の店の経営だけでなく、ベーカリークラブN43°の活動にも力を入れている山本さん。その思いを聞いてみました。

「パン屋になる前もですが、パン屋になった後もなかなか他のパン屋の方と繋がるのが難しいなと感じることが多かったんですよね。そういう時にこのクラブに参加していれば、パン屋特有の悩みも相談できるし、共感できる部分があると思うんです。懇親会では講師や参加者同士の交流ができるので、情報交換の場としても非常に有意義だと思いますよ。そして、できれば講習会のあとの懇親会にも出席してほしいです。深い話が聞けて面白いですよ」

ご自身の店舗にも、パン作りを志す若い人が訪れることが時々あるそうです。

「そういう方には薪窯を見てもらったり、質問があれば答えられる範囲で答えたりしています。パン屋をやってみたいという声をかけてくれた方に対しては、できる範囲でサポートしていきたいですね」

地域に貢献しながら、職人の育成も

山本さんは、パン屋の仕事について「ストレスがほとんどない」と話します。仕事でストレスをかかえがちな人にとっては、なんともうらやましい状況です。

「思いついたことを自由に試せますし、自分の軸をぶらさずに仕事ができる。そういう意味では、本当にストレスが少ない仕事だと思います」

もちろん、大量のパンを作るには時間がかかります。また、パン屋は華やかな印象を持たれることも多いですが、実際には朝がとても早く、力仕事も多い大変な仕事です。

「パンを作るために時間をかけることは、全くストレスにならないですね。確かに朝が早いので、お店が終わった後にどこかへ出かけることもほとんどありません。でも、私の場合、店舗兼自宅なので、朝早いことはそこまで苦じゃないです」

昨年から、きみかげでは夏場にソフトクリームの販売も始めました。ソフトクリームの販売は、なんと奥さまのお母さまが担当しています。

「義母は神戸と北海道で2拠点生活をしているんです。今は神戸に帰っていますが、雪が溶けたらまたこっちに来てソフトクリームを販売してくれます。2拠点生活が楽しいみたいです」

山本さん自身は、2拠点生活に興味はないのでしょうか。

「若い頃バックパッカーをやっていたので、旅行でいろいろな場所を見て回りたいとは思いますが、2拠点生活をしたいという気持ちはないですね。移住の予定もありません。どこかに支店を出すことも考えていないですね。ここを拠点にして多くの方にパンを食べていただきたいと思っています」

これからも「プレーヤー」としてパン作りの現場に立っていたいと話す山本さん。当別町への思いも語ってくれました。

「ご縁があってここにお店を開くことができたことにとても感謝しています。これからも、地域のパン屋として地元に貢献していきたいですね。最近は、地域の食材を活用した6次産業化の機運も高まっているので、その中で何かお手伝いできたらと思っています」

30代半ばで、未経験からパン業界に飛び込み、開業までたどり着いた山本さん。自身の経験を生かし、今後は技術面や経営面で職人の育成をサポートしていきたいと語ります。そんな山本さんは、これからパン屋を目指す若者にどのようなメッセージを送るのでしょうか。

「経験よりも、好きか嫌いかが大事です。パン屋の仕事は基本的に毎日同じことの繰り返しですが、その中に微妙な違いがある。そこを楽しめるかどうかですね。それが苦ではなく続けられる人なら、年齢や性別を問わず、誰でも始められると思います。あとは、まず実際に経験してみることです。自分に合うかどうかもそこで分かりますし、続けるうちに『頑張ろう』という気持ちが出てくるかもしれません。私の場合は、自分がやりたいと思ったイメージのパン屋でいきなり修業を始めましたが、専門学校に行くのも選択肢としてありだと思います。独立するなら専門的な知識も必要ですから。ベーカリークラブN43°でも、後進の育成を支援できるような活動をしていきたいですね」

山本さんのパン作りへの思いが伝わるインタビューでした。未経験から「きみかげ」を築き上げるまでの努力や苦労は、並大抵のものではなかったと思います。「好きか嫌いかが大事」という言葉には、シンプルながらも職人としての本質が込められているように感じました。今後も、薪窯で作るおいしいパンを多くの人に届けてほしいです。