NPO法人北海道エンブリッジ代表の浜中裕之さんは、学生と会社や自治体・一次産業などをつなぐ「長期インターンシップ」事業を道内で運営しています。6カ月間のプログラムでは、学生が現場に入り込み、主体的にプロジェクトに取り組むのが特徴。北海道エンブリッジは、参加する学生だけでなく、受け入れ側企業の変化も後押ししてきました。キャリア教育のフィールドをさらに広げるため、新設大学の立ち上げにも参画中です。「早い段階でこそ『働くことのリアル』を体験してほしい」と語る浜中さん。将来の進路を考える若い人たちに、ぜひ届けたい内容です。

長期インターンで「働く」を体感する

札幌市に拠点を構えるNPO法人北海道エンブリッジは、主に学生を対象とした長期インターンシップの事業を展開しています。短期的なインターンシップとは違って6カ月という期間を生かし、段階的なステップを踏みつつ、会社のプロジェクトにプレイヤーとして関わることで、学生が働くことの現実に触れられる実践的なプログラムが用意されています。

エンブリッジが行っているのは、単なるマッチングではなく、学生と企業の両者の間に立って伴走する「コーディネート型」の支援。学生がインターンで携わる会社のプロジェクトづくりを一緒に行うこともあるといいます。

具体的には、受け入れ側の会社の困っていること、つまり現在抱えている課題やニーズを丁寧にヒアリングします。意見交換を何度も行い、時には会社業務の棚卸しをして洗い出された課題のなかから、若い学生に適したものをピックアップしてプロジェクト設計を行うそうです。

エンブリッジ代表の浜中さんは次のように話します。

「ヒアリングを通して、会社側にも、自分たちの具体的な課題が見えてくるなど『変化』のきっかけになります。インターンは若者が成長する場であると同時に、会社にとっても課題解決や新たな挑戦のきっかけになるのです」

つまり、エンブリッジは、時に会社の内側に入り込むコンサルティング的な立場でもあり、学生が関わる前の段階から地道に土台を整えているのです。この過程があるからこそ、学生は単なる「お手伝い」にとどまらず、自律的に動ける会社の「プレイヤー」となることができます。実際に、インターンシップの期間中にプロジェクトのリーダーを任される学生も多く、会社に就職しても数年のキャリアでは経験できないような、プロジェクトを主体的に動かす体験ができることは大きな魅力です。

チャレンジで変化していく過程に意味がある

実際に、長期インターンに参加した学生の例を見てみましょう。ゲストハウスの運営会社が募集した「東南アジアに海外1号店をつくるプロジェクト」に手を上げた学生はベトナムに渡り、候補地や物件のリサーチを重ね、現地法人の設立からゲストハウスの立ち上げまでを一人で担いました。オープン後、海外の大手口コミサイトでエリア1位の評価を得たといいます。プロジェクト中には、一時は決まりそうになった候補物件がダメになるなど、さまざまな試行錯誤がありましたが、会社だけでなく、実務からメンタル面までエンブリッジの伴走を受けながらの挑戦は心強いものがあったといいます。

また、長期インターンシップに加えて、「学生向け創業支援プログラム」も実施しています。たとえば1期生の学生は、和歌山県にある実家の梅農家で育てた梅を使い、幼い頃から親しんできた紫蘇と塩の風味を活かした梅干しをブランド化。店舗やオンラインでの販売を展開しました。仕事に魅力と可能性を感じ、2019年にひとりで創業。現在では、43名のメンバーとともに、梅干しの生産・製造・販売を手がけるまでに事業を成長させています。

このように、成果が数字や実績として見えやすいビジネスの世界ですが、エンブリッジが大切にしているのは、学生や会社がプロジェクトに取り組むなかでの「変化の過程」だといいます。

「インターンの成果って、何かを完成させたとか、数字を出したとかいう結果で判断されがちなんですけど、うちではあまりそこを重視していないんです。それよりも、プロジェクトに取り組む前と後で、その学生自身がどう変わったか。どんな挑戦をして、何に気付いて、どんなふうに考えるようになったか。そういう過程そのものに意味があると思っているんですよね。うまくいったかどうかより、『やり切った』と本人が言えるかどうかのほうが、ずっと大きいなと感じています」

さらに、長期インターンを終えた学生には、大きく2つの効果があると浜中さんは話します。一つは『地に足がつく』こと。現実感をもって働く力が養われ、自分の言葉でキャリアを語れるようになる。そしてもう一つは、『社会で働くことの大変さを知る』こと。現場の厳しさに触れたうえで、自分の選びたい方向を見極める材料になるといいます。学生にとって、自分がなりたい将来の解像度が上がることが、何よりものメリットなのかもしれません。

20年前、人生を動かした長期インターンとの出会い

北海道エンブリッジの代表を務める浜中さん自身も、大学生時代に長期インターンを経験し、起業という道を進んできました。ここでは、浜中さん個人の歩みについてお聞きしてみましょう。

転勤族の家庭に生まれた浜中裕之さんは、幼少期を道内各地で過ごし、小学6年生からは札幌市で暮らすようになりました。将来の夢は、社会科の先生になること。その理由について尋ねてみると、

「学校の先生が使っている『指示棒』が、僕にとっての憧れだったんですよ。小学校に入ったとき、指示棒で黒板を指したりする姿がとてもカッコいいなと思って、自分も先生になりたいと思いました」との答え。

指示棒が原点だったとは!意外な動機ですが、高学年のころには、授業を受けながら「自分だったらこう教えるのに」と思うようになっていたことも挙げてくれました。このように、早くから教える側に立つ意識が芽生えていた浜中さんは、教職を目指して北海学園大学に進学します。

大学2年生のときに、大きく人生を変える出会いがありました。それは、札幌市内で行われた長期インターンシップの勉強会イベントに偶然参加したこと。東京のNPO法人を招いたこのイベントで、浜中さんは「軽い職場体験」と思っていたインターンに対するイメージを覆されます。

「長期インターンシップに参加した学生たちは、会社の新規事業を任されて売り上げをつくったり、海外に派遣されて会社のプレゼンを行って投資を受けたりと、まさにプロジェクトそのものを動かしていました。約20年前は、そういうインターンを行っている会社は札幌にはなかったと思うんです。そこで、北海道でもこのような実践型の長期インターンシップができればと考えました」

就職か、起業か。学生時代に出したひとつの答え

その後、浜中さんは地元の広告会社で長期インターンを始めます。最初は広告営業を担当、東京や大阪にも出張して30ものクライアントを抱えるまでになりました。次に任されたのは、長期インターンシップ事業のコーディネート業務です。地域の会社をひたすら回り、浜中さんが魅力を感じた会社や経営者にインターンの受け入れをお願いし、学生とのコーディネートを行いました。

このように活動を続けるなかで、浜中さんはある実感を得たといいます。

「学生たちが、地域に入って主体的にいろいろな経験を身につけていく。これも、僕が目指していた『教育』の分野であることに気付いたんです」

近年、日本でも「アントレプレナーシップ教育」という言葉が注目され、教育現場や政策の場でも使われるようになっています。「アントレプレナーシップ」とは、そのまま訳せば起業家精神の意味ですが「アントレプレナーシップ教育」とは、起業だけに限らず、自ら社会課題を発見し、解決に向けて主体的に行動する力を育むこと。浜中さんは20年前から、このアントレプレナーシップ教育の必要性と可能性を見出していたのでした。

浜中さんは、長期インターンを軸にしたNPOを札幌で立ち上げることを決意します。しかし、当時はいまほど起業やスタートアップが一般的ではなく、新卒で会社に入らずに事業を始めるのはリスクが大きいと思われていた時代でした。「一度は会社に入ってからのほうがいい」と、両親や周囲から強く反対され、浜中さん自身も半年ほど悩み抜いたといいますが、あるとき気付いたことがあったといいます。

「会社に入ってからでも学べることはあると思います。でも、会社のなかで担当するのは全体のごく一部。『経営』に必要な視点って、そこだけじゃ見えてこないことも多いんですよね。むしろ僕自身は、学生のうちにプロジェクトを動かして、人やお金に責任を持って関わった経験がすごく大きかった。そういう実感があったから、『いま起業してもやっていける』って、自信を持って言えたんです」

自ら選んできた道に確かな手応えを感じた浜中さん。ついに、起業という道を選択しました。

都市と自然、札幌で働くという選択

浜中さんが札幌で起業し、今もこの地を拠点にエンブリッジの活動を続けているのには、理由があります。

「東京ではインターンの機会が多い分、競争も激しい。でも北海道には、学生が実際に現場に深く入り込み、自分の力を試せるようなフィールドが、まだたくさんあるんです。ですから、学生にとってもチャレンジしやすい環境だと感じています」

さらに、道内で進む市町村の人口減少についても、浜中さんは希望的な観測を持っています。

「仮に、まちの人口が100人減ったとしても、そこにひとりの『プレイヤー』がいれば、まちは動き出すと思っています。その人が誰かとつながって、何かを始めれば、地域に変化が起きて活性化するんですよ」

そのプレイヤーを生み出していくのが、エンブリッジの役割でもあります。

そんな「挑戦の舞台」としての魅力に加え、浜中さんは生活の場としても、札幌というまちの心地よさを感じているといいます。「都市の便利さと自然がうまく共存していて、人との距離感や暮らしやすさもちょうどいい街。仕事と生活のバランスをとりながら、自分らしく働くことを後押ししてくれる場所です」

現在は2人の子どもの父親でもある浜中さん。休日には親子で近くの川へ釣りに出かけたり、キャンプを楽しんだりしているそうです。「地下鉄やJRの駅のそばにも、緑や水辺など自然に溢れた場所がある。それは札幌の大きな魅力でもありますよね」と語る姿に、日々の充実感が伝わってきました。

実践型の学びを広げる次のステージへ

浜中さんは、母校の大学で「地域協働フィールドワーク」を教える非常勤講師も務めています。一方で、最近では大学院生としてシステムデザイン・マネジメント研究科の修士課程を修了。

学び続ける理由は、実践型インターンシップを通して若者の挑戦を支えてきた経験を、より深く、理論と実証の両面から掘り下げていくためです。特に、浜中さんは「アントレプレナーシップ教育(起業家精神や、自ら課題を見つけて行動する力を育てる教育)」に強い関心を持っています。さらに今後は博士課程への進学も見据えており、「現場と学びを行き来しながら考え続けていくことが、自分には合っている」と話します。

目指すのは、ウェルビーイングと教育の関係性を深めること。若者が社会と主体的に関わりながら、自分らしいキャリアを描けるように、例えば、起業という選択肢が「苦しい挑戦」ではなく、「HAPPYな働き方」として前向きに語られるような未来をつくりたいと語る浜中さん。「自分で選んで、自分で決めて、自分の足で歩いていく」という感覚を学生が持てるようになれば、将来のキャリア像も見えてくるといいます。

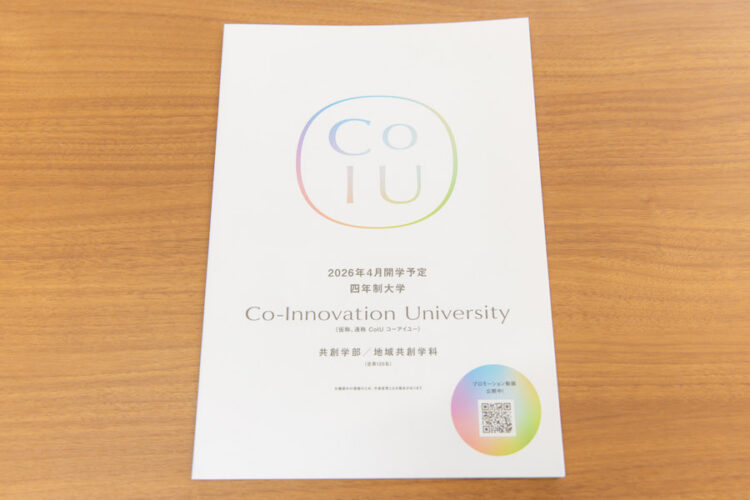

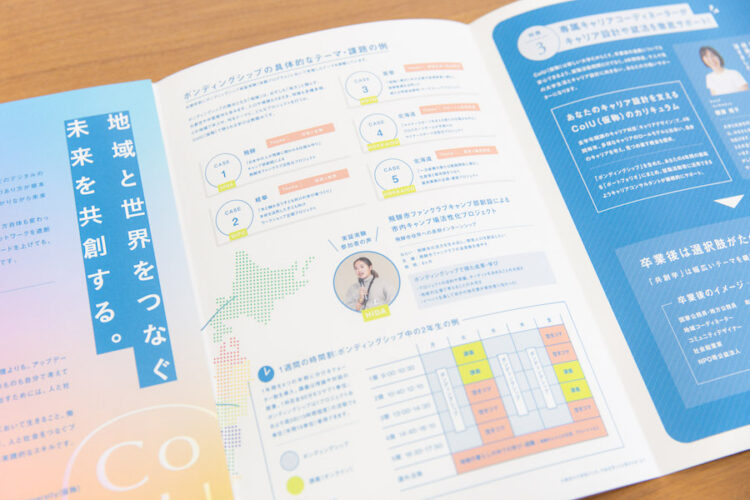

その思いは、現在携わっている新しい大学の設立にもつながっています。浜中さんが参画する設立予定の大学Co-Innovation University(仮称)は、会社や地域、行政、NPOなど多様なプレイヤーと協働しながら、実践を通じて学ぶ「フィールド型教育」の場です。長期インターンシップがカリキュラムの重要な部分を担い、専門知だけでなく、他者との対話や挑戦のプロセスを重視し、「社会を共につくる人」を育てることを目指しています。

自分の将来を選べるようになるために

長期インターンシップに携わって20年、エンブリッジの浜中さんが学生たちに強く伝えたいのは、本格的に就職活動が始まる前、大学1、2年生の早い段階でこの制度を体験してほしいということです。

「実際に動いてみないと、自分が何に関心があるのかも、何が合っているのかもわからない。だからこそ、なるべく早いうちに社会の現場に触れて、自分なりの『判断軸』を持ってほしい」と浜中さんは語ります。

そして、インターンシップは、さらに早い段階――高校生や中学生の時期にも必要になってくると考えています。どんな選択肢が社会にあるのかを知らなければ、そもそも『選ぶ』ことすらできない。だからこそ、年齢や立場に関係なく、社会に主体的に関わっていく機会を増やしていくことが、今後ますます重要になってくるといいます。

「自分で選んだ、と思えること。それが人生の納得感につながると思うんです」

自分で課題を見つけて、他者と協力しながら物事を動かす力を発揮できる。そんな人たちと、その挑戦を支える場を増やしていきたい。そう語る浜中さんは、これからの社会が向かう『教育』を見据えています。