札幌市北区にあるスープカレー店「soup curry 凪(なぎ)」のオーナーシェフ、浜本貴之さん。20代のころに偶然出会ったスープカレーに魅せられて、そこから10年間ほぼ毎日スープカレーやカレーを食べ続けたというすごいエピソードの持ち主です。浜本さんの心を掴んで離さないスープカレーの魅力や、オープンまでの道のり、飲食店を始めたい人へ向けたメッセージなどを伺いました。

法律家に憧れ、土地家屋調査士の補助者として8年間勤務

北海道ニセコ町で生まれ育った浜本さんは、高校卒業後に札幌の大学の法学部へ進学。当時は法律家に憧れていたといいます。

「法律に関わる仕事がしてみたいという漠然とした思いがありました。高校時代の先生から、法学部で勉強すると論理的な考え方が身につくから、どんな仕事にも役立つと言われたのも後押しになりましたね」

司法書士を目指していた浜本さん。しかし、資格取得までの道は厳しく、大学卒業後はフリーターとして働きながら2年間の浪人生活を経験しました。

浜本さんが初めてスープカレーを食べたのは大学1年生のとき。兄に連れられてスープカレー屋を訪れ、その味に魅了されました。

「最初はびっくりしました。もともとカレーは好きでしたが、あんなにシャバシャバしたものを食べたことはなかったですね。ビジュアルも味も含めて、こんな文化があるんだということに驚きました」

その後、フリーター時代にタイガーカレーの求人を見つけ、過去に訪れた際の良い印象から応募を決意しました。

スープカレー屋でアルバイトをしながら資格取得を目指した浜本さん。司法書士の資格は逃したものの、土地家屋調査士の補助者として働きはじめます。土地家屋調査士とは、不動産の売買や新築、相続などのときに土地の測量や登記を行う不動産の専門家です。

「一般の人にはあまり知られていない仕事ですが、司法書士と土地家屋調査士は仕事上のつながりが深く、ダブルライセンスを持つ人も多いんです。それも面白いなと思って、土地家屋調査士の仕事に興味を持ちました」

土地家屋調査士事務所に就職し8年間勤務。仕事はそれなりに楽しかったものの、苦労も多かったと話します。

「土地家屋調査士って、土地の境界線を調べるだけでなく、それを住んでいる方に伝える仕事なんです。『ここがお隣との境界線ですが、ご認識と合っていますか?』と聞いて住人の方の了承をもらうような、ちょっと営業っぽいところもあって。基本的には境目にくいが打たれているんですが、除雪でなくなったりすると、隣同士で意見が食い違うこともある。境界が数センチずれると、土地の値段もかなり変わってしまうので、納得してもらうのが大変でした」

兄の影響でカレーの魅力にどっぷりハマる

兄との食べ歩きでスープカレーの世界を知ってから、すっかりカレーのとりこになってしまった浜本さん。土地家屋調査士の補助者として働くかたわら、土日は知り合いのカレー屋さんにお願いし、ときどき仕事を手伝わせてもらっていたそうです。

「忙しいカレー屋さんには失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、仕事の気分転換になったんですよね。職人のような仕事にあこがれていた部分もありましたし、『おいしかった、また来るね』と言って笑顔で帰っていくお客さまの姿に精神的な活力を得ていました。仕事のモチベーションにもつながります」

フリーター時代の2年間に加え、社会人になってからもカレーと関わり続けた浜本さん。そこまでスープカレーに魅力を感じた理由を聞くと…。

「気分をリフレッシュできるんです。辛いものが好きなので、スパイスの香りを感じるとすっきりするというか。野菜がゴロゴロ入っているから栄養面の罪悪感も少ないし、いろいろな味があって毎日食べても飽きない。あとスパイスって、ちょっと中毒性がありますよね(笑)。自分にとってはもう、カレーを食べることが当たり前になっていました」

ランチもほぼ毎日カレー。仕事で市内を回ることが多かったため、毎日「今日はあの店に行こう」とお昼を楽しみにしていたそうです。

「事務所に戻ると『またカレー食べてきたでしょ』ってバレるんですよ(笑)。カレー好きのことは完全に知られていて、周りも『またか』っていう感じでした。いくら食べても、次の日には他の店のカレーが気になってしまうんですよね」

もともと料理好きな浜本さんは、自宅でもカレー作りを研究していたといいます。

「友人の結婚式の二次会でもカレーを作りましたし、サラリーマン時代は会社のイベントでカレーを振る舞ったこともあります」

こうして、フリーター時代から数え、10年にわたってカレーへの愛情を温めてきた浜本さん。徐々に、「食べる」ことから「提供する」ことの楽しさに惹かれるようになり、自らカレー屋をオープンさせることを決意するのでした。

カレーを食べる側から提供する側へ

カレー屋を始めるために、会社を辞めた浜本さん。もともと独立志向が強く、法律家を目指していたときから、いずれは自分で事務所を開くつもりだったといいます。

「僕の中では、目指していたものが法律事務所からカレー屋になっただけでした。『自分で何かをやりたい』という性格は、幼い頃の環境も影響しているかもしれません。実家が商売をやっていたわけではないですが、ニセコは観光と農業の町で、周りにペンションや飲食店をやっている人や農家など、経営者が多かったんです」

「いずれはカレー屋をやりたい」。土地家屋調査士の補助者として働きながらも、ことあるごとに将来の夢を口にしていた浜本さんのもとに、あるとき思いがけない話が舞い込んできます。知り合いの司法書士が、古い家をリノベーションして何かお店を開きたいと考えており、浜本さんにカレー屋をやらないかと声をかけてくれたのです。

「2021年で、コロナ禍の真っ只中だったんですが、逆にちょうどいいかもしれないと思いました。時短営業もあったから、小さく始めて少しずつステップできる。オペレーションに慣れる時間が取れるし、スタッフの教育もできるので、むしろ好都合だと思いました」

お店をオープンすることに不安はなかったのか尋ねると、浜本さんはさらりと答えました。

「不安はありませんでした。やることはたくさんありましたけど。想定外のことが起こるので、それを解決することに集中していましたね。ここを借りたときは、スケルトン状態だったので、業者さんとも打ち合わせしながら厨房の設備などを入れて店作りをしていきました。作っていたときは大きなトラブルもなかったのですが、オープンしてから気づいたのは店内の寒さ。やっぱり古民家なので寒いんですよ。客席までなかなか温まらなくてそこはちょっと苦労しました」

店の経営に関しては、会社員時代に参加していた勉強会で、経営の基礎や原理原則を学んだことが役立ったそう。オープニングスタッフの募集には、10名の枠に対して50名の応募があったといいます。こうして迎えた、「soup curry 凪(スープカリー なぎ)」のオープン当日。浜本さんが想定していた以上に多くのお客さまが訪れました。

「食べ歩きをしていた頃からSNSでつながっていたカレー好きの人たちが、結構来てくれたんです。それに、会社員時代の同僚も何人か来てくれました。会社を辞めると伝えたときは一度引き止められたのですが、僕がずっとカレー屋をやりたいことを知っていたので最後は応援してくれました。ありがたいですよね」

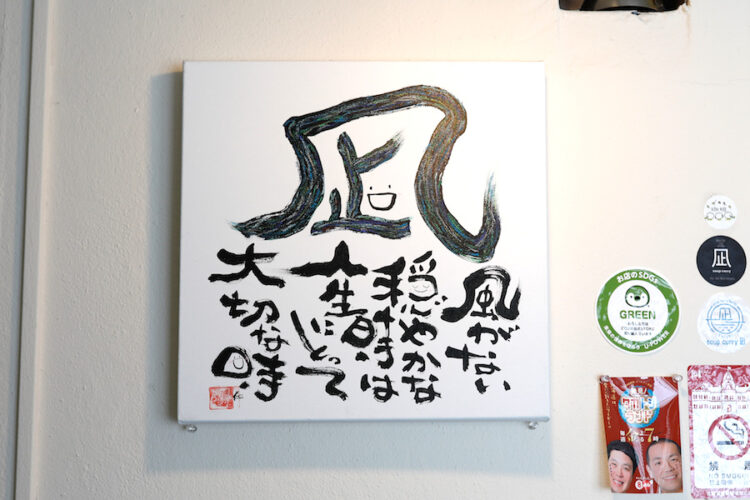

店名の「凪」にはどのような意味が込められているのでしょうか。

「『凪』は、無風の海という意味なんです。日々の喧騒を離れ、ゆったりとくつろげる場所で波風立たない時間を過ごしていただきたいという想いで名付けました」

カレーは自由で懐が深い料理

「soup curry 凪」のカレーのコンセプトは、「毎日食べられる」カレー。膨大な数のカレーを食べ歩いてきた経験と、独自の研究を重ねてたどり着いたのは、鶏や豚など動物系のだしを使わないあっさりした味わいのスープカレーです。

「うちのスープは1種類だけです。油も塩分も控えめの、ローカロリー・ローファットなスープ。毎日食べられることを考えて作ったら、このスープになりました」

カレーと一緒に出すご飯には、道産米を使用。野菜はさまざまな産地から仕入れており、出身地であるニセコ産の野菜を使うこともあるそうです。カレーの味を決めるスパイスは、もちろんオリジナルのブレンド。

「スパイスの作り込みには1年かけました。カレーに使われるスパイスの定番ってだいたい決まっているんですが、入れるタイミングや焙煎具合などの細かい調整によって味が変わっちゃうんです。最終的に味が決まるまで何度も調整を繰り返しました」

カレー屋をオープンさせた今、あらためてカレーの魅力について尋ねると、間を置かずに「自由なところ」という答えが返ってきました。

「カレーって、本当に懐が深いんですよね。どんな食材でも受け止めてくれるから失敗が少ない。アレンジの幅も無限にあります。よく、『スパイスを使った料理をカレーと定義するのなら麻婆豆腐はカレーなのか?』みたいな話になるんですけど、それくらい自由な料理だと思います。いろいろな表現ができるから、飽きることがないんです」

なかでも、スープカレーに関しては特別な思いを持っています。

「いろいろなカレーがある中で、僕がハマったのはスープカレー。カレーの中では比較的新しい文化ですが、札幌ではかなり根付いてきましたよね。地元発祥のものなので大切にしたいという思いもありますし、こんなに野菜を摂れる料理ってなかなかないと思うんですよ」

楽しいことばかりのように見えるスープカレー作りですが、もちろん仕事となれば苦労がつきもの。カレーを作るためには仕込みにも時間がかかり、長時間労働になりがちだといいます。

「自分がやる分にはいいんですけど、これを誰かにやってもらうことを考えると、なかなか同じことを求めるのが難しいです。向いている人にしかできない仕事だなと思います。がんばって仕込んでも、お客さまが来てくださらなければ提供はできませんし。どうしても来客数に一喜一憂してしまうこともありますね。まだ駆け出しの4年目なので、日によって客足の波が大きい。誰も来ない夜があると、ちょっと不安になることもあります」

それでも、「好きなことをやれているので毎日が楽しい」と笑います。また、一緒に食べ歩きをしていた兄も、お店のオープンを喜んでくれているそうです。

「自分が引きずり込んだ道にハマって独立したのが嬉しかったみたいです。実は、お店のホームページを作ってくれたのも兄なんですよ」

やるかやらないか。それだけの話

今後は、商品開発にも取り組んでいきたいと浜本さんは語ります。

「本州に移り住んだお客さまから『冷凍の商品をECサイトで販売してほしい』という声をいただくことがあるんです。店で作るのが難しければ工場と提携したりして、自宅でも『凪』の味を楽しんでもらえるものができたらと思っています」

多店舗展開は考えていないものの、フランチャイズでやりたい方がいたら積極的に応援していきたいとも話します。さらに、スープカレーと天ぷらなど、他業種とのコラボも考えているそうです。

「お店がある北24条エリアには、仲の良い飲食店もたくさんあって、よく『どうやったらこのエリアを盛り上げられるか』みたいな話をするんですよ。ススキノには飲みに行くのに、北24条に飲みに行こうとならないのはなんでだろうとか。今はまだ自分の店のことだけで精一杯ですが、いずれは地域全体の活性化にも貢献できたらと思っています」

料理人を目指す人には、「好きなことなら、まずやってみればいい」とアドバイスします。

「別に、今すぐ学校を辞めて料理の世界に飛び込めということではないし、むしろそれはあまりお勧めしません。そうではなくて、たとえばYouTubeを見ながらでもいいから、家でちょっと凝った料理を作ってみるとか。それが毎日続けられるようなら、仕事としてできるんじゃないかと思います」

「やりたい」という意思があるなら、行動に落とし込むことが大切だと語る浜本さん。

「結局、やるかやらないか。それだけの話です。頭の中で思っているだけでは、何も変わらないし、自信もつかない。まず、今できることをひたすらやってみたらいいと思います。できたこと、積み重ねられたことが、自分に向いている仕事なのではないでしょうか。センスがあるかどうかより、続けることの方が大事だと思います」

インタビューを通じて、浜本さんのスープカレーへの情熱と、自分の味を作り上げるまでの地道な努力が伝わってきました。インタビュー最後の、「やるかやらないか」という言葉は、10年かけて夢を形にした浜本さんの実感が込められているように感じます。これからも、スープカレーを軸に、北24条全体を盛り上げていってほしいです。